青色LEDは今や一般家庭でも当たり前のように利用されており、街を見渡せば至る所で大活躍しています。

クリスマスシーズンでも綺麗なブルーライトのイルミネーションは、人々を幻想的な気持ちにさせてくれます。

この青色LED(青色発光ダイオード)は、2014年に日本人が開発してノーベル物理学賞を受賞したことで話題になりました。

さて、この受賞の対象となった青色LEDは、どのような発明だったのか?

そして一体何がそんなにすごかったのか?

さっそくみていきましょう!

Sponsored Links

青色LEDの効果とは?何がすごいのか?!

すでに一般家庭でも身近な存在であるLED。

LED電球にすると節電になるということは、誰もご存知ですよね。

では、そのLEDとは何なのでしょうか。

まずLEDとはlight emitting diodeの略で、「発光ダイオード」と呼ばれています。

1962年にアメリカ人の科学者ニック・ホロニアックにより発明された発光する半導体素子のことを言います。

発明当初は赤色のみでした。

1972年にジョージ・クラフォードによって黄緑色LEDが発明されましたが、青色LEDはまだ実現されませんでした。

1990年代初め、赤崎勇(あかさきいさむ)教授、天野浩(あまのひろし)教授、中村修二(なかむらしゅうじ)教授らによって、窒化ガリウムによる青色LEDの半導体が発明され、この3名の日本人研究者は、2014年にノーベル物理学賞を受賞しています。

さてLEDとは、「電圧を順方向に加えた際に発光する半導体素子」のことで、ようするにこれを光らせれば、明るくなります。

明るくなるだけなら、それまでも白熱電球がありましたよね。

これらはフィラメントという金属の細い線を高温にして光らせていました。

蛍光灯も、両端にあるフィラメントに電気を通すと管の中を電子が飛んで、ガラスの内側が光っていました。

どちらも触ると熱いことから熱エネルギーで光らせていることが分かります。

これに対してLEDは、電気の流れがそのまま光に変わるので効率が良いのです。

だから、節電になります。

さらにフィラメントは使っているうちに細くなってしまい、最後は切れてしまいますが、LEDは劣化しにくいので長寿命なのです。

このLEDは1950年代に赤く光るものが開発され、次に黄色と緑も登場していました。

しかし、青く光るものはなかなか見つけられなかったのです。

それを赤崎勇教授と天野浩教授が「窒化ガリウム」の結晶を作り、それを基にして青色LEDの開発に成功したのです。

中村修二教授は独自の技術で量産化の方法を確立しました。

この青色LEDの登場によってすべての色が光で表現できるようになったのです。

絵の具は、赤・青・黄が三原色で、これらを混ぜ合わせることで、どんな色も作れることになっています。

そして全部混ぜると黒になります。

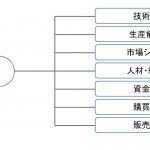

一方、光の三原色は、赤・青・緑。

これを混ぜ合わせれば、どんな色にもなり、三色を一緒にすると白になります。

テレビやパソコンのディスプレイは光なので、この三色によってさまざまな色が表現されていました。

しかし、半導体のLEDは赤と緑しか作れなかったので、三原色になりません。

そこに、最後の青も発光できるようになったので、大発明となったのです。

では、そもそも、なぜ「青」は発光できなかったのでしょうか。

発光のメカニズムを説明していると複雑になるので簡単に説明すると、光の色はエネルギーの量に対応しています。

そして赤い光は少ないエネルギーで作れました。

緑は、赤よりは多く必要でしたが、それでも実用化できました。

ところが、青は、かなり大きなエネルギーが必要とされ、20世紀中に作るのは難しいとされていたのです。

つまり、とても困難なことをやりとげたわけですね。

「青」という色によって三原色が揃ったという点で意義があるのですが、それ以上に、エネルギーが高い光を出せるようになった点でも、意味があったのです。

もちろん、「色」の点でも、LEDはこれまで以上に鮮明な再現ができるので、役に立っているのはいうまでもありません。

東京スカイツリーのような大規模な施設の照明もLEDだし、交通信号などにも使われています。

もちろん家庭やオフィスでも使われており、周りを見渡すだけでわかる通り、偉大なる素晴らしい発明となったと言えるでしょう。

Sponsored Links

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。